(※イメージ画像)

(※イメージ画像)

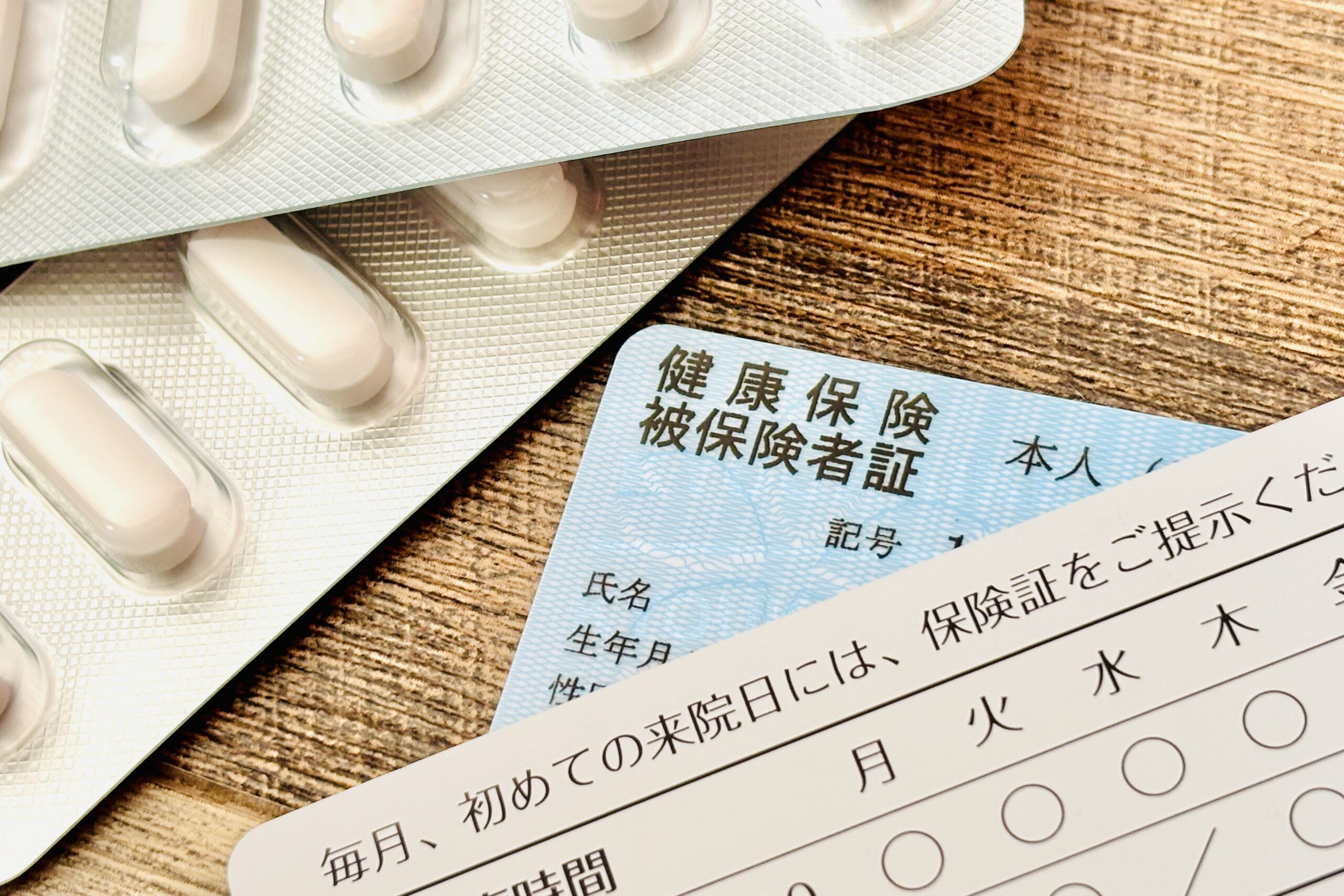

医療機関の受付で提出する「健康保険証」。

その役割を今後担っていくのが、マイナンバーカードと一体化した保険証(マイナ保険証)です。

政府はすでに「現行の保険証を廃止し、マイナ保険証に一本化する方針」を示しており、

この変化はすべての国民に関係する大きな制度改正といえます🏥

この記事では、保険証のマイナンバーカード化の概要、メリット・デメリット、注意点などを専門的な観点でわかりやすく解説します。

「まだマイナ保険証にしていない」「仕組みがよくわからない…」という方も、ぜひ参考にしてください📘

🆔 マイナンバーカードで保険証の機能が使えるってどういうこと?

マイナンバーカードと保険証の一体化とは、

マイナンバーカード1枚で医療機関における本人確認や保険資格確認ができるようにする仕組みのことです。

従来は、医療機関や薬局で「紙の保険証」を提示していましたが、

マイナ保険証を利用すれば、カードを専用端末にかざすだけで保険情報の確認が可能になります📲

✅ 対応医療機関であれば、紙の保険証は不要

✅ 就職・転職・引越しなどで保険が切り替わっても、自動的に更新

✅ 医療費控除の手続きもスムーズに

といったメリットがあります。

ただし、マイナンバーカードを持っているだけでは使えません!

「マイナポータル」や市区町村窓口などで、

保険証利用の申し込み登録をする必要があります⚠️

💡 マイナ保険証のメリットとは?実はこんなに便利!

マイナ保険証には、紙の保険証にはない多くのメリットがあります✨

✔ 情報の自動連携で手続きの手間が減る

保険の切り替えや資格確認が自動的にデータ連携されるため、

「保険証の差し替え忘れ」や「更新手続き」が不要になります。

✔ 過去の医療情報が共有できる

本人が同意すれば、薬の履歴や健診情報を医師と共有できるため、

より適切な診療や薬の処方につながります💊

✔ 医療費控除もオンラインで簡単に

医療費通知がマイナポータルに反映されるため、

確定申告時の「医療費控除」が圧倒的に簡単になります。

このように、マイナ保険証を利用すれば、

医療・税金・行政手続きの利便性が一気に向上します📈

🧐 とはいえ、マイナ保険証のデメリットもある?

メリットばかりに思えるマイナ保険証ですが、実際にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。

❗ 利用できない医療機関もまだある

全国の医療機関のうち、すべてがマイナ保険証に対応しているわけではありません。

特に個人クリニックなど小規模な医療機関では、導入が進んでいない場合も。

➡ 念のため、紙の保険証も持参するのが安心です。

❗ 個人情報の管理に不安を感じる人も

「健康情報が一元管理される」ことに対して、プライバシー面の懸念を抱く方もいます。

ただし、データは政府の専用システム上で厳重に管理されており、

本人の同意なしに勝手に閲覧されることはありません🔒

制度上の不安を感じたら、マイナポータルで公開・同意の履歴を確認できるようになっています。

(※イメージ画像)

(※イメージ画像)

📲 どうすればマイナンバーカードを保険証として使える?

マイナ保険証として使うためには、事前登録が必要です。

登録はとても簡単で、以下の方法があります👇

-

マイナポータル(スマホ or PC)

-

マイナ受付対応の医療機関の窓口

-

コンビニのマルチコピー機(対応機種)

-

市区町村の役所窓口

登録は一度きりでOK。

登録後は、対応医療機関の受付で「マイナンバーカードをかざすだけ」で利用できます。

もし登録状況が不明な場合は、マイナポータルにログインして確認可能です。

📌 カードの暗証番号を忘れていると登録ができない場合があるため、

事前に番号を確認しておくことをおすすめします🔢

📝 まとめ:保険証とマイナンバーカードの一体化で生活がもっと便利に!

保険証のマイナンバーカード化は、

医療の利便性向上と行政手続きの簡略化を目指した国の制度改革です。

✅ 事前登録でマイナンバーカードが保険証として使える

✅ 医療費通知・薬歴・健診情報などをスムーズに共有可能

✅ 利用にはマイナポータルなどでの登録が必要

✅ 一部未対応の医療機関があるため、紙の保険証も携帯を

こうした制度を正しく理解し、うまく活用すれば、

病院に行くときも、確定申告も、生活全体がより快適になります。

まだ登録していない方は、今のうちに手続きしておくことで、

紙の保険証廃止に備えて安心して対応できるようになります😊

コメント