(※イメージ画像)

(※イメージ画像)

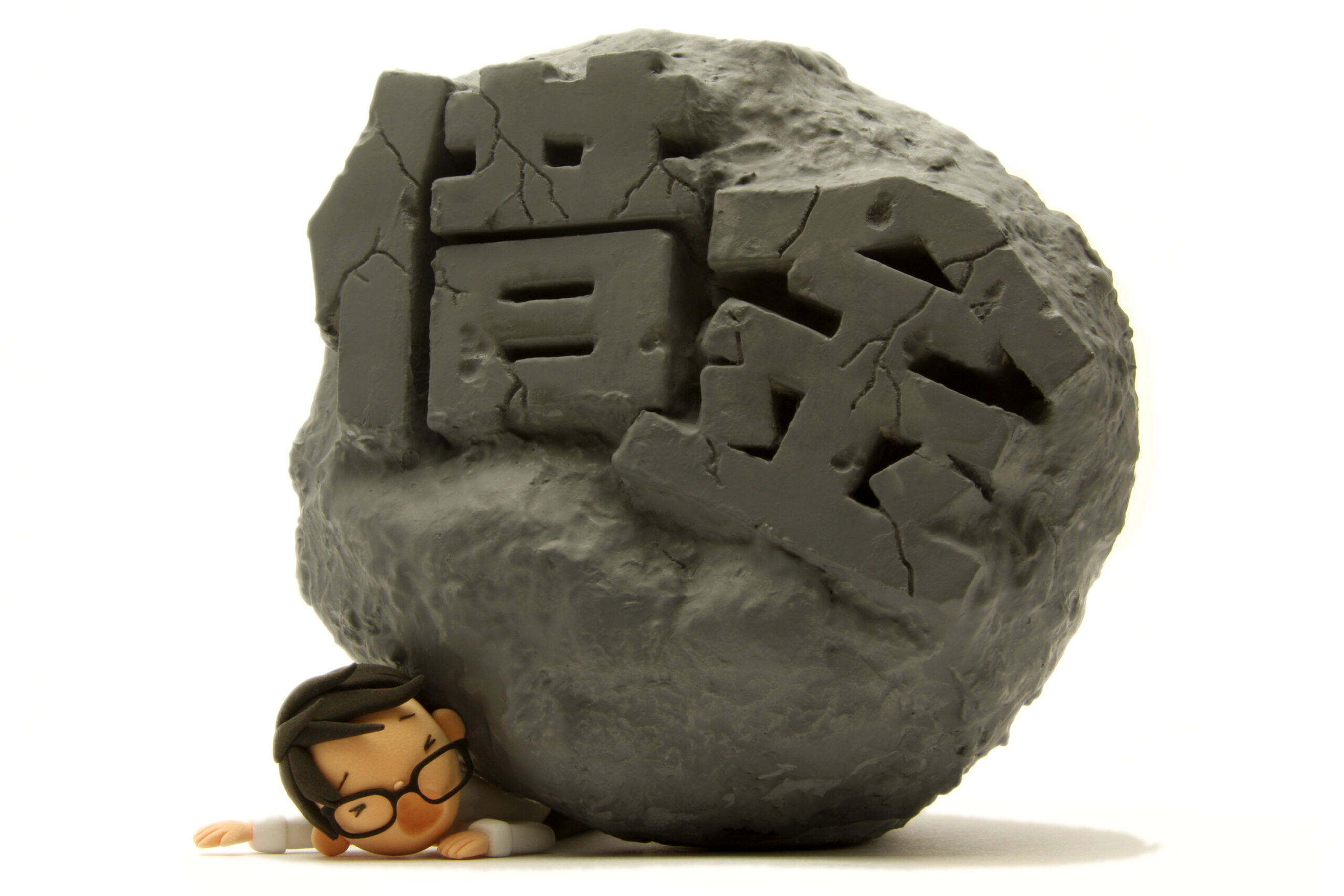

債権整理を検討している方にとって、「ブラックリストに載る期間」は非常に気になるポイントです。クレジットカードやローンの利用に大きく影響するため、整理後の生活設計にも関わってきます。そもそもブラックリストとは何か、債権整理を行うとどのくらいの期間登録されるのか、そしてその影響や回避方法はあるのか——

この記事では、信用情報機関に登録される仕組みや期間、生活への影響、回復のためのポイントを、初心者にも分かりやすく解説します。未来に向けての安心の一歩を、正しい知識とともに踏み出しましょう。

債権整理後に「ブラックリスト」に載るとは?

「ブラックリストに載る」という言い方は俗称で、正式には信用情報機関に「事故情報」として登録されることを指します。債権整理をすると、この事故情報が記録され、金融機関は新たな信用取引(カード・ローンなど)を提供しなくなります。

これは債務者の支払い能力に懸念があると判断されるためであり、返済遅延や債務免除があったことが記録に残るからです。事故情報はCIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関に登録され、全国の金融機関が参照することが可能になります。結果として、一定期間はローンやカードの審査が非常に通りづらくなります。

債権整理ごとのブラックリスト期間の目安

ブラックリストに登録される期間は、債権整理の方法によって異なります。最も一般的な「任意整理」の場合、完済から5年程度とされています。「個人再生」や「自己破産」は、手続き完了から約5〜10年が目安です。この間、新たな借入れやクレジットカードの作成は難しく、金融商品の審査にはほぼ通りません。ただし、信用情報機関によっても多少の差があり、登録抹消のタイミングが異なる場合もあります。

また、「債権整理をした」という情報が個人の信用履歴に残るため、携帯電話の分割購入などでも影響を受ける可能性があります。つまり、再び信用を得るには時間と計画的な行動が不可欠です。

ブラックリスト期間中にできないこと・できること

ブラックリスト状態になると、クレジットカードの新規発行やローンの申込みはもちろん、住宅ローン、マイカーローンなども利用できなくなります。また、家を借りる際に家賃保証会社が信用情報を確認する場合、審査が通らないケースもあるため注意が必要です。

一方で、日常生活において現金払いが可能な範囲では大きな支障はありません。また、デビットカードやプリペイドカードは利用可能なため、生活のキャッシュレス化に一定の対応もできます。

さらに、この期間を利用して家計の見直しや貯蓄を強化することで、信用情報が回復した後により良い生活設計を築けるというメリットもあります。

(※イメージ画像)

(※イメージ画像)

信用情報の回復とブラックリスト明け後の注意点

ブラックリスト期間が終了すると、信用情報から事故情報は削除され、再びクレジットカードやローンに申し込むことが可能になります。ただし、削除直後の申込みは、審査に慎重な金融機関からは敬遠される場合があります。そのため、まずは銀行口座と連動したクレジットカード(デポジット型など)から信用を積み重ねるのがおすすめです。

また、自身の信用情報は「信用情報開示請求」によって確認することができます。手数料は数百円程度で、オンラインで簡単に手続きできます。信用回復後は、無理のない返済計画を守り、二度と事故情報が載らないよう注意することが大切です。

まとめ

債権整理後のブラックリスト期間は、生活再建のために重要な「準備期間」でもあります。任意整理や自己破産など、それぞれの手続きに応じた登録期間を正しく理解し、今後の信用回復に向けた行動を取ることが必要です。この期間を前向きに活用すれば、再び社会的信用を得て、住宅購入や事業資金調達など、将来の目標にも着実に近づけるはずです。不安に思う必要はありません。正しい知識と行動が、あなたの未来を大きく変える力になります。

コメント